進化を続けるスマホのカメラ機能

こんにちは、今日も元気にカメラライフしていこう。

今回のテーマは、多くの人が一度は考えたことがあるだろう、スマホのカメラ機能があればデジタル一眼はいらないのではないか問題について書いていこうと思う。

我々が携帯電話やスマートフォンを常時持ち歩き、その付加機能のうちの一つにカメラが搭載されて久しい。

いうまでもなくスマートフォンのメイン機能は電話機であり、その通信の信頼性が最重要項目なのだが、当の買い手にとっては電話ができることなどは当たり前であり、その品質の違いは実に伝わりづらいという課題を抱えている。

それに対して、カメラの画素数などは、数値としてわかりやすく差別化が容易である。そのため、カメラ機能は、スマートフォンにとって今や無視できない機能の一つになったといえる。

事実、iPhoneをはじめとした多くのスマートフォンがカメラ機能を執拗にアピールしていることからもそれを感じることができるだろう。

そして、そのカメラ性能は日々進化を遂げて、今や大きく重いデジタルカメラを持ち歩くのが馬鹿らしいとさえ思えるほどである。

すると当然の疑問がわき出てくる。何で写真を撮るために大きくて重いデジタル一眼カメラを持ち歩く人がいるのだろう。スマホで撮ればいいじゃない。スマホでは撮れない写真があるのだろうか。

しかし、そんな素朴な疑問を質問板に書き込もうモノならば、たとえ明らかに釣りだとしても、大盛況な状態となっているのは見ていて心苦しい限りである。

そのため、本ブログではいくつかの視点から、その疑問を見ていくこととしよう。

結論:デジタル一眼で撮れる写真は、スマホでも撮れるが、デジタル一眼が必要な人もいる

さっそく結論から書いてしまったが、どういうことかといえば、デジタル一眼カメラもスマホのカメラ機能も極端に言えば構造が同じだからである。

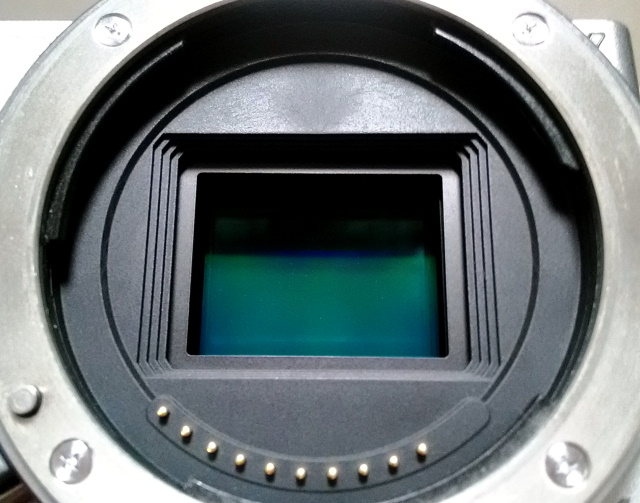

どちらも機器内部にイメージセンサーという受光素子をもち、取り入れた光の情報を電圧に変換し、画像データとして記録している。

つまり、同じ原理を使用しているものなのだから、どちらも同じ入力があれば、同じ出力が得られる(写真を撮れる)こと自体は明白である。

いやそんなはずはない。確かにそう思われる方も多くいるだろうから、次にその理由を考えてみる。

写真を撮る原理は同じだが、デジタル一眼カメラとスマホのカメラ機能で一体何が違うのか。

[ad01]

デジタル一眼カメラとスマートフォンのカメラ機能は撮影の原理以外は、ほぼ全部違う

これまた言うまでもないことだが、前述の撮影原理を除き、どこが同じなのか探すほうが難しいほどである。最大の違いは、いうまでもなく機器の大きさである。

私もモノづくりをしていて強く思うのが、モノの大きさと重さを軽視する人が実に多いことである。

車や家や時計などのステータスシンボルは、無駄に大きいものを望む傾向があるのに、カメラやパソコンなどは、無駄に小さいものを望む傾向を感じることが多い。

これは感情的には理解できるが、モノづくりの視点からは理解に苦しむ内容である。

なぜその大きさが必要なのかをより真剣に考えたほうが良いと常々思っている。大きく重いことが、さも無駄であり、罪であるかのように扱われている側面がある。

モノには要求される仕様や機能、目的に対して、適切な大きさと重さがある、大きすぎても小さすぎても、軽すぎても重すぎても問題が生じる。

大きさと重さというものはモノのポテンシャルであり、ごまかしは一切通用しないトレードオフの関係なのである。

今回の例でいうと、ほとんどのスマートフォンやノートパソコンは、要求機能に対して小さく軽すぎるのである。

ではなぜ、実際にはこんなにも小さくできているのか。それは、買い手が求めるから、つまりは市場のニーズがあるからである。

その市場のニーズにこたえるために、技術者たちは、数値に現れない性能、販売に影響しない機能などを削って小さく、軽くしている、ただそれだけである。

ここで、注意してほしいのは「販売に影響しない機能、性能」を削っているということであって、「不要な機能性能」が残っているということではない。

無理な大きさに無理な機能を詰め込んだ結果として、すぐに熱くなったり、フリーズしたり、電池の消耗が激しかったり、故障率が上がったり、寿命が短くなったりする信頼性の低いスマホやパソコンが出来上がるのだ。

しかしながら、スマホは2年使えればいいようなモノであると解釈するなら、それも間違いではない。

ここまで書けば、改めて書く必要はないが、必要な大きさ、重さのデジタル一眼カメラは、それに見合った機能と信頼性を備えている。無駄に大きく重いわけではないのだ。

光学設計(カメラレンズ)は小型化が難しい

モノの大きさや重さはポテンシャルであり、機能とのトレードオフであると書いたが、原理原則に近くなるほどそれを強く感じることができる。カメラでいえばその最たるものがレンズの光学設計である。

光は速度やふるまいがある程度決まっていて(知られていて)、原理原則であり、これを変えることは容易ではない。地球でリンゴを投げれば落ちてくるのと同様である。

例えば、同じ性能のレンズを作ろうと思えば、ほぼ同じ大きさ、重さ、構成のレンズ群が出来上がるだろう。

だからこそ○○型レンズなどといった基本型があったり、10年以上も基本構成を変えないレンズがあったりするのだ。

それでもカメラレンズを小さく、軽くしたければ、F値を小さく(暗く)するかイメージサークルとセンサーサイズを小さくする、またはズーム機能を採用せず、レンズの枚数を減らすことになる。

以上の条件から、スマホのカメラをどう作り込むかの道筋が見えてきたかと思う。

結果として、スマートフォンには、複数の小さな高画素、高感度イメージセンサーにレンズ枚数を最小とした短焦点レンズを搭載して、カメラとレンズの小型化を図っているのである。

受光面積はカメラのポテンシャル

主な違いとして、スマートフォンとデジタル一眼カメラの大きさの違いより、イメージセンサーの大きさに違いが出てくる。

それでは、小さなイメージセンサーと大きなイメージセンサーで何が違うのだろうか、それは1画素あたりの受光面積が違うのである。

一般的にカメラの性能において譲れない部分、差別化を感じやすい部分といったら、画素数ではないだろうか。そのため、スマートフォンはデジタル一眼カメラと同等かそれ以上の画素数を誇示している。

それでも絶対的なイメージセンサーの大きさが違うのだから、その分だけ1画素あたりの受光面積を減らして対応している。同じ画素数でイメージセンサー面積が1/10であれば、受光面積も1/10となる。

スマートフォンのカメラは、デジタル一眼カメラと深くして、単純に取り込める光量が少ないのである。イメージセンサーに取り込まれた光量は電子データつまりは、電圧に変換されるので、そのエネルギーも面積比の分だけとなる。

しかしながら、デジタルデータに必要な電圧はスマートフォンであろうとデジタル一眼カメラであってもほぼ同等なので、必要な電圧までアンプを使って増幅する必要がある。

例えば、単純に考えるなら、デジタル一眼カメラのイメージセンサー大きさを1、電圧の増幅率を10倍とし、スマートフォンのイメージセンサー大きさを1/10とすると、面積比1/10のイメージセンサーに取り込まれた光は、1/10エネルギーに変換されるため、電圧を増幅率は100倍にする必要がある。

結果として、デジタル一眼カメラよりも、スマートフォンの増幅率が10倍大きいのであれば、ノイズも10倍大きいといった状況になる。これらをデジタル処理で巧みに消していった結果、出力される画像はとてもではないが、同等条件で比較できる品質にはない。これも事実である。

ここで続いて重要なポイントは、デジタル一眼カメラとスマートフォンの写真の画像を同等条件で比較する必要性がないということである。

スマートフォンは手のひらサイズの画面や限られた記憶領域で使用するために十分な品質を備えている。デジタル一眼カメラはPCから巨大ポスターまで、幅広い使用を想定した状況に対応できる品質を備えている。

これがどのくらい必要か不要かというのは、使う人によって千差万別であるため、目的にあった性能のものを選ぶ必要がある。これらの前提がズレた人が集まって議論しても無駄なのは当然である。むしろ議論にすらならないだろう。

カメラでいうところの取り込める光量、つまりセンサーサイズは、車で例えると排気量のようなものであり、ポテンシャルそのものであり、単純にセンサーサイズに比例する。

車で例えるなら、ターボ付きの軽自動車でもノンターボの大排気量車でも高速道路を100km/hで走行することや100馬力を発生させることは自体は難しくない。しかし、排気量が大きい車のほうがより容易に同様の結果を得ることができるし、その限界、耐久性も高いことは当たり前である。

単純に2倍の出力を得たいなら、ターボで過給し2倍燃やしたり、回転数を2倍にするよりも、2倍の排気量にするほうが簡単であるというだけのことだ。

ここでは車を例にしたが、要するに私のようなアマチュアが写真を見る程度ではスマホで十分なことが多いということである。

およそ、通常はスマホで写真を見るだろうし、最も大きく写真を見る場合でもパソコン画面かテレビ画面くらいではないだろうか。

スマホならL版写真と同等以下の大きさだし、パソコン画面ですら4K(800万画素)程度ではないだろうか。

デジタルカメラが600万画素を超えたあたりから、フィルムカメラと同等以上といわれてきたくらいだから、2K~4Kあたりを想定して、200~1000万画素くらいがアマチュアの使用できる範囲といえるだろう。

代表的なスマホであるiPhoneのカメラは、ハイエンドを除いておおよそ1200万画素となっている。

この画素数があれば、撮影データを1/6にデジタルズーム(切り取り処理)をしても2K同等の画素数を確保することができることになる。

一般人の生活の中を想定した場合、画素数が1000万画素程度あれば十分であるといったところだろう。

スマホのカメラ機能向上に対するアプローチの変化

ここまで、必要な機能を満たすためには大きさと重さが必要だと書いてきたが、一方で厳しい条件は新たなイノベーションを生み出す土壌ともなることがある。

前述通り、スマホの最大の問題はそのスペースの少なさであり、それによる光学スペース、つまりは十分な大きさのレンズとイメージセンサーを搭載できないことであった。

それに対し、イメージセンサーの画素数を増やすことと、感度を上げること、それによるノイズ対策や画像処理技術で対応してきた。

そうすることで、小型の広角レンズとデジタルズームという形でカメラ機能を実現してきたのである。

しかし、それにもすぐ限界が訪れる。画素ピッチ(画素サイズ)やノイズ対策にも限界があるからである。

すると巨大なマルチカメラ+レンズを搭載したスマホが登場する。私としては正直そこまでするのかとおもった次第である。

光軸方向にスペースがないならこっちに広げればええんやんけーといった声が聞こえてきそうである。

とりあえず、マルチカメラで物理的な受光面積を増やし、後でデジタル処理をすればいいんだという考え方である。

複数のイメージセンサーを搭載したデジタルカメラや複数のレンズを持ったカメラも以前から存在してはいたが、スマホに搭載され普及させたのは驚きであった。

この辺の情報処理技術、ノイズ処理はスマホの開発陣がデジタルカメラ開発陣の数枚上手であるだろうと推測する。

このように、デジタル一眼カメラとスマホのカメラ機能は、それぞれ異なるアプローチで進化をしてきたのである。

デジタル一眼が必要な人の見分け方

そんなことはどうでもよくて、結局、私はデジタル一眼を買ったほうがいいのか知りたい。そんな声も聞こえてきそうである。

そんな人は、まずはスマホのカメラで撮りたいものを撮ってみるといいだろう。

その結果に満足できるのであれば、デジタル一眼は不要である。

その結果に不満であれば、どんな写真が撮りたいのか、それはデジタル一眼で可能であるのかを調べて、デジタル一眼を検討してみるのもありかと思う。

今回は、ここまでとする。

本記事がステキなカメラライフの一助になれば幸いである。

それではまた。

まとめ

- デジタル一眼で撮れる写真は、スマホでも撮れる

- デジタル一眼が必要な人もいる

- デジタル一眼カメラとスマホのカメラ機能は撮影原理以外は別物

- カメラレンズは光学的に小型化が難しい

- 受光面積はカメラのポテンシャル

- 撮りたい写真と写真の使用用途で必要な機材が決まる